社長ブログ

2歳と0歳のリビングが散らからない収納術|造作×カゴで片づけがラクになる仕組み

2歳児の活発な遊びと、0歳児の安全確保が同居するリビングは、あっという間にモノであふれてしまいがちです。

「毎日片づけてもすぐに散らかる」と悩む子育て世帯は少なくありません。

今回はは、特に片づけが苦手なご家族でもリビングが散らからないよう、

家を建てる段階で検討したい造作収納と、市販のカゴを組み合わせた「仕組み」のアイデアを、具体的な生活シーンとともにお伝えします。

🏠 暮らしが劇的に楽になる「仕組み化」の体験価値

リビングにモノが散らかってしまう原因は、収納の量不足ではなく、「モノが出しやすい場所にあり、かつしまいやすい仕組みになっていない」ことにあります。

リビングにモノが散らかってしまう原因は、収納の量不足ではなく、「モノが出しやすい場所にあり、かつしまいやすい仕組みになっていない」ことにあります。

特に2歳前後の子どもにとって、遊びは本能的な行動ですが、片づけは訓練が必要な行動です。

収納の仕組みが複雑だったり、親が疲れて片づけを諦めてしまったりすると、リビングはすぐに子どものおもちゃに占領されてしまいます。

「仕組み化」とは、散らかった状態がスタンダードになる前に、親子の行動動線に沿って「しまう場所」を自然な形で設けておくことです。

特にリビングでは、子どもの安全な遊び場を確保しつつ、大人の生活スペースとの境界線(ゾーニング)を明確にすることが大切になります。

要点:リビングの散らかりを防ぐには、収納の量より、「遊びと片づけがセットになる」シンプルな仕組み作りが重要です。

散らかりの原因は「出しやすさ>しまいやすさ」のバランス崩壊

子育て中のリビングでよくある光景は、おもちゃが棚の前面からあふれ、広範囲に散らばっている状態です。

これは、子どもが「おもちゃを棚から出す」ことと、「おもちゃを元の場所に戻す」ことの労力に大きな差があるために起こります。

カゴや収納ボックスは、子どもが容易に持ち運べる便利なツールですが、カゴの「定位置」が曖昧だと、結局カゴごとリビングの隅に放置されてしまいます。

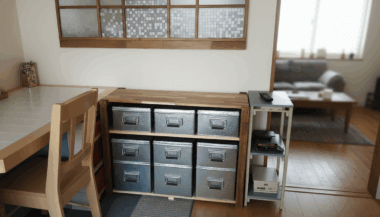

造作収納は、この「カゴの定位置」をリビングの一角にピタッと確保するために非常に有効です。

片づけが苦手でも仕組み化できる「造作とカゴ」の役割

造作収納は、リビングの壁面を有効活用し、空間を損なわずに大容量を確保できる点が強みです。

この造作の棚板やニッチ(壁のくぼみを利用した収納)を、市販の収納アイテムの定位置として設計しましょう。

- ・造作の役割:「入れる場所」の輪郭を決め、空間の統一感を出す(例:棚板、引き出し)。

- ・カゴ・ボックスの役割:「一時的な入れ物」となり、中身の分類と運搬を担う。

カゴを造作収納の棚にぴったり収まるサイズで統一することで、仮にカゴの中が雑然としていても、「カゴを棚に戻す」だけで見た目の美しさが保たれる状態を実現できます。

📐 設計・計画の考え方:子どもの成長に合わせた可変性

収納スペースの大部分は造作で固定しつつ、棚板の高さは変えられる可動棚にしておくのが、変化への対応力を高める基本となります。

特に、子どもの手が届く「ゴールデンゾーン(床から約80cmまで)」と、大人のみが使う「デッドゾーン(床から150cm以上)」を明確に分けて設計しましょう。

要点:造作収納は可動棚にし、成長に合わせて棚板の高さを調整できる柔軟な設計がおすすめです。

造作収納の基本:子どもの「居場所」と「収納」を一体化

リビングの一角に、壁面収納の一部を床面から続く低い棚(ベンチ収納や、奥行きを浅くしたカウンター)として造作するアイデアが有効です。

この低い棚は、2歳児の遊び場(おままごとやブロック)となり、

その下に引き出しやすいキャスター付きのカゴを配置すれば、「遊びの場=片づけの場」として機能します。

一方、0歳児が誤飲する可能性のある細々としたおもちゃや、電池式の電子玩具などは、

造作の引き出しや扉付き収納(大人の手が届く高さ)にしまうように計画しておきましょう。

これにより、リビングにいても安全な環境を確保できます。

成長段階に合わせたカゴ・ボックスの運用アイデア

子どもの成長に伴い、おもちゃの種類や量、遊び方は大きく変化します。

- ・0歳期(安全確保):細々したおもちゃは、造作の扉付き収納内に、さらにフタ付きのボックスに入れて二重ガードをしましょう。リビングで使うのは大型のソフトトイなどに限定します。

- ・2歳期(自分で片づけ):カゴやボックスにラベル(文字ではなくイラストや写真)を貼り、ざっくりと分類(例:車、ブロック、ぬいぐるみ)。カゴを床から40cm〜60cm程度の造作棚に置き、子どもが自分で戻しやすいようにしましょう。

- ・将来(学習期):おもちゃ収納だったスペースの下段を、将来的に教科書や学用品を収めるための奥行き30cm程度のデスクユニットに転用できるように設計しておくと、無駄がありません。

🙅♀️ よくある失敗・誤解と、ストレスを回避する対策

造作収納はオーダーメイドであるがゆえに、設計の段階で細かい寸法を誤ると、市販品との連携ができず、

かえって使いにくい収納になってしまうことがあります。以下の失敗例と回避策を参考に、後悔のない計画を立てましょう。

失敗例1:オープン収納ですべてが「雑然」と見える

リビングの造作収納をすべてオープン棚にすると、カゴやボックスの色・形が揃っていても、

中身のカラフルなおもちゃや雑多なモノが視界に入りやすく、リビング全体が散らかって見えてしまいます。

回避策として、収納全体の7割は扉や引き出しで隠せる造作とし、

子どもの手が届く範囲の3割程度のみをオープン棚として運用するのがおすすめです。

失敗例2:収納の「奥行き・高さ」が市販品と合わない

造作収納の奥行きが、一般的な収納ケース(例:無印良品やIKEAなど)の規格と数センチずれるだけで、

せっかくの収納力が半減してしまいます。

設計時には、採用したいカゴやボックスのメーカーと品番を決め、

その寸法に合わせて棚板の奥行きと幅をミリ単位で調整してもらうよう依頼しましょう。

特に奥行きは30cm〜35cm程度が、おもちゃ収納としては使いやすい目安です。

失敗例3:「子どもスペース」を孤立させてしまった

リビングの散らかりを恐れるあまり、子どもの遊び場をリビングの隅や、

他の部屋に近い目立たない場所に追いやると、親の目が届きにくくなります。

その結果、子どもは結局親のいるリビングの中心におもちゃを持ってきて遊んでしまい、収納と遊び場が分離してしまいます。

子どもの遊び場は、親の家事動線と視線が交差する位置に配置することが、片づけの仕組み化を成功させる上で重要です。

要点:造作は市販品の規格に合わせ、収納は完全にオープンにせず隠す部分を設けておきましょう。

✅ 片づけストレスを解消するための収納チェックリスト

リビングのおもちゃ収納を計画するにあたり、以下の項目で設計内容を再確認してみましょう。

▢ おもちゃ収納を、リビングの壁面の一部に造作で組み込む計画になっていますか?

▢ 造作収納の内部に、市販のカゴやボックスがぴったり収まる寸法になっているか確認しておきましょう。

▢ 棚板の高さを、子どもの成長に合わせて変えられる「可動棚」を採用していますか?

▢ 0歳児が触ると危険なモノ(細かいおもちゃや薬など)を、扉や引き出しで隠せる設計ですか?

▢ 子どもの手が届く高さの棚には、大きなカゴで「ざっくり収納」できるスペースを確保しましたか?

▢ 収納スペースの近くに、絵本を飾れるような浅い棚(ディスプレイ収納)を設けていますか?

▢ 収納を設置する場所は、親がソファなどから座ったまま子どもの遊びを見守れる位置ですか?

▢ リビングの造作収納に、将来的な子どもの学習用品や大人の書類を収めるスペースも含めましたか?

要点:安全性と可変性、そして大人の利便性を両立できるか、設計士と綿密に相談しましょう。

❓ よくある質問

- Q. 造作収納をリビングに作る際の最適な奥行きはどれくらいですか?

- 一般的なリビング収納の奥行きは30cm〜45cmが目安ですが、おもちゃ収納の場合、大型おもちゃや絵本を効率よく収納するために30cm〜35cm程度がおすすめです。これ以上深すぎると、奥のものがデッドスペースになりやすいため、市販のカゴのサイズに合わせて調整しましょう。

- Q. おもちゃの色がごちゃついて見えるのを防ぐ方法はありますか?

- 見た目の統一感を出すには、収納の「蓋」を意識することが大切です。造作収納に扉をつけるか、オープン棚を使う場合は、収納ボックスやカゴの色・素材を統一しましょう。特に布製やラタン(籐)など、素材感のあるアイテムを選ぶと、子どものカラフルなおもちゃも目立ちにくくなります。

- Q. 2歳の子が自分で片づけやすい仕組みをどう作ればいいですか?

- 2歳児の片づけのハードルを下げるには、分類を「ざっくり」にすることが重要です。細かく分類せず、「乗り物カゴ」「ブロックカゴ」のように種類ごとにざっくり分けたカゴを、子どもの目線の高さ(床から30〜60cm)に用意しましょう。ラベルは文字ではなく、写真やイラストを使うと理解しやすくなります。

- Q. 造作収納と市販の棚を組み合わせる際の注意点はありますか?

- 造作収納の内部寸法を、使用したい市販の収納ボックスやカゴのサイズに合わせて設計することが最も重要です。

- 特に棚板の高さを変えられる可動棚にしておくと、子どもの成長や収納物の変化に合わせて柔軟に対応できます。

- 見た目の統一感を出すために、市販品の規格をあらかじめ設計士に伝えておきましょう。

📝 まとめ:動線と仕組みの設計が、片づけストレスをなくします

2歳と0歳の幼い子どもと暮らすリビングの収納成功の鍵は、「片づけやすさ」をデザインすることにあります。

造作収納でカゴの定位置を確保し、子どもの手が届く範囲と届かない範囲を明確に分ける「仕組み」を整えることができれば、

忙しい毎日でも、リビングの散らかりを防ぐことができます。

「子どもの成長に合わせて変えられるか」「散らかってもカゴごとしまえばきれいに見えるか」という視点を忘れずに、

設計の早い段階で、ご自身のライフスタイルに合った収納計画を専門家と一緒につくり上げていきましょう。

LINEで送る