社長ブログ

飯塚市の災害に強い家づくり|子どもを守る耐震等級3と停電・断水対策

予期せぬ地震や台風などの災害時の備えを考えるとき、最も気がかりなのはお子さまの安全ではないでしょうか。

新しい住まいに求める安全性は、単に「倒壊しないこと」だけではありません。

断水や停電といったライフラインの停止が長引いても、自宅で安全かつ健康に過ごせる「生活継続力」も大切です。

この記事では、建物の耐震性能を確保する計画から、断水・停電時に子どもを守るための水の保管、非常食の収納場所、

太陽光発電やモバイルバッテリーの具体的な活用法まで、総合的な災害対策の基本を住宅アドバイザーの視点から解説します。

子どもが不安を感じない「住まいの安心感」をどう作るか災害が発生した際、

子どもの心身の安全を守るためには、建物の安全性が大前提です。

しかし、家が無事でも生活が維持できなければ、子どもは強い不安を感じてしまいます。

建物の性能と、ライフラインが停止した後の生活の備えを両立することが、家族全員の安心感へと繋がるのです。

震災時でも逃げ惑わない「建物の安全性」の確保

大きな地震が発生した際、建物が揺れに耐え、倒壊の危険性がないことは、家族がその場に留まり、落ち着いて行動するための土台となります。

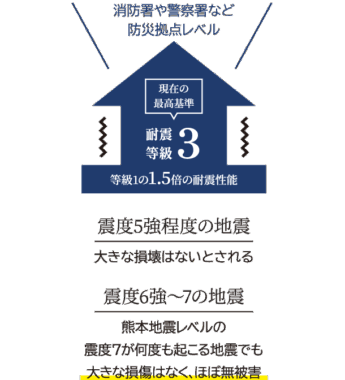

特に耐震等級3相当の性能を確保することは、避難所へ移動せずに自宅で生活を続けられる可能性を高めることに直結します。

建物の強さだけでなく、家具の固定や窓ガラスの飛散防止といった二次災害を防ぐ備えも、子どもを守るためには欠かせない計画です。

停電・断水時にも生活を維持する「自助の仕組み」

電気、ガス、水道といったライフラインが停止すると、日常の生活は一変します。特に小さな子どもがいる場合、ミルクや食事、衛生管理に使う水の確保が最優先課題となります。

そのため、自宅で最低限の生活を3日間〜1週間程度継続できるだけの「自助の仕組み」を計画段階から組み込んでおくことが重要です。

これには、非常食や水の備蓄だけでなく、太陽光発電と蓄電池による電力の確保や、生活用水を確保するための雨水利用設備なども選択肢として検討できます。

要点:建物の高い耐震性とともに、ライフライン停止時にも生活を継続できる「自助の仕組み」を計画し、子どもの不安を最小限に抑えましょう。

「命を守る」ための住宅性能計画と3つのライフライン対策

災害時の備えは、建築と設備の両面から具体的に進めていく必要があります。

特に、住宅の基本性能は一度建てると変更が難しいため、計画段階で最も高いレベルを目標にすることが安心へと繋がります。

基本の3本柱:耐震等級と制震・免震の考え方

建物の耐震性能は、建築基準法で定められた最低限の基準(耐震等級1)だけでなく、より上位の等級を目指すことが推奨されます。

特に、病院や学校と同レベルの強度とされる耐震等級3は、消防署など防災拠点となる建物に匹敵する目安です。

さらに、揺れを吸収する「制震ダンパー」や、揺れを建物に伝えにくくする「免震装置」といった技術を併用することで、地震後の建物の損傷を抑え、早期の生活再建に貢献してくれます。

どの等級や技術を採用するかは、地域の地盤やご予算、工法に応じて専門家と確認するようにしましょう。

計画例:断水・停電時を想定した水の確保と電力の自立

断水・停電時への対策は、具体的な生活シーンを想定して備えることが大切です。

水の確保については、飲料水と生活用水(トイレ、手洗いなど)を分けて考えます。

飲料水は、大人1人あたり1日3リットルを目安に7日分程度の備蓄が必要です。

この重い水を分散して収納できる収納場所を、キッチンや寝室など動線に沿って確保しておきましょう。

電力については、太陽光発電システムを導入する際、災害時に利用できる「自立運転機能」があるかを確認し、

夜間の電力や悪天候時に備えて蓄電池を併せて検討することが安心に繋がります。

備蓄がムダになる?災害備蓄で失敗しやすい4つの落とし穴

非常食や備蓄品を準備する中で、つい見落としがちな失敗ポイントがあります。

特に、子どものいる家庭ならではの備えの課題を事前に知っておくことで、

いざという時に備蓄品が機能しない事態を防ぐことができます。

落とし穴1:備蓄場所が一箇所に集中している

回避策:収納場所をキッチン、寝室、車庫など複数に分散する「分散備蓄」を取り入れましょう。

地震で特定の収納場所が使えなくなっても、別の場所から必要なものを取り出せるようにしておくことが安心です。

特に重い水は、分散することで移動・運搬のリスクも低減できます。

落とし穴2:備蓄品の賞味期限切れ

回避策:「ローリングストック法」を導入しましょう。

これは、普段から少し多めに食材や日用品を購入し、古いものから使って使った分だけ新しく買い足す方法です。

非常食もお菓子やレトルト食品の一部として日常に取り入れ、子どもが食べ慣れたものを備蓄するようにしましょう。

モバイルバッテリーは、家族全員のスマートフォンを数回フル充電できる大容量のものを選び、

常に満充電に近い状態を維持しておきましょう。

また、太陽光発電の自立運転でバッテリーを充電する手順も確認しておきましょう。

子どもの年齢・成長段階に合わせた特別な備えをリストアップし、非常持出袋とは別に確保するようにしましょう。

要点:備蓄は分散させ、ローリングストックで管理しましょう。モバイルバッテリーは大容量のものを満充電にし、子どもの成長に合わせた特別な備えを欠かさないようにしましょう。

災害から家族を守る「家と備え」の確認リスト

災害に強い家を建てることと、日々の備えを両立することが大切です。

以下のリストで、ご自宅の計画や現在の備えが十分であるかをチェックしていきましょう。

▢ 建物の耐震性能は、耐震等級3相当を満たしていますか?

▢ 屋根や外壁は、軽量な素材を選び、地震時の負荷を軽減していますか?

▢ 飲料水(1人1日3L)と生活用水を合わせた7日間分の水の備蓄は十分ですか?

▢ 非常食は、リビング、キッチン、寝室など複数の場所に分散して収納できていますか?

▢ 太陽光発電と蓄電池(または自立運転機能)を導入する場合、コンセントの位置や使い方は確認済みですか?

▢ 非常時の情報収集に使う、大容量のモバイルバッテリーを満充電で保管していますか?

▢ 背の高い家具や家電は、全て転倒防止金具で壁に固定されていますか?

要点:建物の性能とライフライン、そして日々の備蓄・家具固定のすべてを網羅し、子どもの安全を確保しておきましょう。

本稿の制度・数値は最新の公表情報を前提にした一般的な目安です。詳細は最新の公的資料をご確認ください。

よくある質問

- Q. 太陽光発電と蓄電池はセットで必要でしょうか?

- A. 停電時の備えとしては、セットでの導入が安心です。太陽光発電の「自立運転機能」だけでも昼間に発電した電気を使うことは可能ですが、夜間や悪天候時には電力が使えません。蓄電池があれば、昼間に発電した電気を貯めておき、夜間でも照明や通信機器を使うことができるため、子どものいる家庭では特に推奨される選択肢です。

- Q. 非常食の収納場所として、子ども部屋は適切でしょうか?

- A. 非常食(特にすぐに必要なもの)は、家族が日常的にアクセスしやすく、分散できる場所が望ましいです。子ども部屋自体に収納する場合は、子どもの手の届かない高い位置や、倒壊した家具で塞がれないような安全な場所に設置するようにしましょう。また、誤って開封してしまわないよう、日頃のしつけや収納方法の工夫も必要です。

- Q. 耐震等級3があれば、もう家具の固定はしなくても大丈夫ですか?

- A. 耐震等級3は建物の倒壊を防ぐための強度を示すものであり、家の中の揺れをゼロにするものではありません。大きな地震では、等級3の建物内でも家具は激しく転倒・移動する可能性があります。転倒した家具が下敷きになる事故や、避難経路を塞ぐリスクを避けるため、耐震等級に関わらず、家具の固定は必ず行うべき重要な備えです。

要点:太陽光と蓄電池の連携、分散収納の重要性、そして耐震等級と家具固定の関係性を正しく理解しておきましょう。

まとめ

災害時に子どもを守るためには、まず建物の「命を守る」性能を確保することが大前提です。

耐震等級3を目標とし、制震や免震といった技術も選択肢に入れましょう。

その上で、断水や停電といったライフラインの停止に備え、水・食料・電力の備蓄と、

それらを維持するための太陽光発電・蓄電池・モバイルバッテリーの計画を進めることが安心に繋がります。

備蓄品はローリングストックで管理し、分散収納の徹底と、子どもの年齢に合わせた特別な備えを忘れないようにしましょう。

本記事で解説したチェックリストを参考に、ご家族の状況に合わせて災害対策を見直すことから始めていきましょう。

LINEで送る